陕西体育,源远流长。历史给陕西留下了丰富的历史文化遗存 陕西体育,源远流长。历史给陕西留下了丰富的历史文化遗存 ... ...

在陕西体育博物馆二楼体育荣誉精品展厅展示着一尊见证了2008年北京奥运会开幕式宏大场面的奥运缶,这尊缶是2008年8月8日晚第29届北京奥运会开幕式“击缶迎宾”表演中2008尊缶阵中的一尊。缶长1米,宽1米,高0.85米,重量约130千克。由大芯板贴皮框架、钢龙骨、牛皮鼓面、LED灯组成,这尊缶在表演队伍的内侧靠近中间的位置,这样的缶在表演队伍中约占90%。另有10%的缶采用树脂模具成型的工艺,做工更为精细,被称之为奥运雕刻缶,排列在表演现场缶阵的外侧。

2008年北京奥运会击缶表演

时间回到2008年8月8日晚20点,2008名演员击缶吟诵"有朋自远方来,不亦乐乎……",雷鸣般的击缶声中,全场观众随着2008尊缶上的灯光变化组合成的倒计时数字的变换一起大声呼喊:"10、9、8、7、6、5、4、3、2、1",北京奥运会开幕式拉开了序幕。声光电的完美组合,传统与现代的结合,中西文化的交融,在这一刻完美呈现。相信无论是在“鸟巢”亲历过的幸运儿还是在电视机前看过直播的人,对这一场景都是记忆犹新的。

奥运缶的原型来自哪里?中国古代是否有这样的乐器?古代缶与奥运缶有哪些区别和联系?

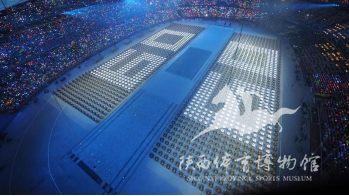

甲骨文、金文、小篆体的“缶”字

随着生产力的不断发展,青铜冶炼技术不断成熟,春秋战国时期出现了青铜缶,青铜缶的出现改变了缶原有的材质,而其用途并未改变。由于陶“缶”易碎,不易保存,现在已经基本看不到完整的陶缶,保存较多的都是青铜缶。现存器身铭文称为“缶”的,有春秋时期的“栾书缶”和安徽寿县、湖北宜城出土的“蔡侯缶”,最有名的是2008年北京奥运缶的原型曾侯乙铜鉴缶。

曾侯乙铜鉴缶

曾侯乙铜鉴缶,1978年出土于湖北随州擂鼓墩战国早期1号墓。通高61.5厘米、边长62厘米,重170公斤。是古代用以冰(温)酒的器具,它由内外两件器物构成;外部为鉴,鉴内置一尊缶。鉴与尊缶之间有较大的空隙,夏天可以放入冰块,冬天则贮存温水,缶内盛酒,这样就可以喝到“冬暖夏凉”的酒。它被誉为“人类最早的冰箱”。鉴和尊缶均饰以变形蟠螭纹、勾连纹和蕉叶纹等,并均有“曾侯乙作持用终”铭文。此器结构复杂,造型奇特,工艺精湛,是一件具有特殊用途的大型酒具,被定为国宝级文物。

曾侯乙铜鉴缶内部分解图

由此可见,奏响北京奥运会序曲的奥运缶,其形制源于曾侯乙铜鉴缶而有所创新,其用途则在古代土乐器——缶的基础上创新为革制乐器——鼓的作用。奥运缶既传承博大精深的华夏礼乐文化,又承载着炎黄子孙的百年体育梦想和期盼,是华夏文化的传承与创新,更是中西文化的交流和融合。