陕西体育,源远流长。历史给陕西留下了丰富的历史文化遗存 陕西体育,源远流长。历史给陕西留下了丰富的历史文化遗存 ... ...

说起杨虎城将军大家并不陌生,他是震惊中外的“西安事变”的发动者和领导者之一,是第二次国共合作全面抗战拯救中华的倡议者和促进者之一,是我国近代史上的著名爱国民主将领。作为军人,他先后担任师长、军长、十七路军总指挥,一生戎马倥偬。作为行政官员,他官拜陕西省政府主席、西安绥靖公署主任、国民党中央监察委员等要职,尤其在他主陕期间,整顿吏治、兴办学校、发展交通、兴修水利、重视体育,成为陕西近代政治、经济、文化各方面发展较快的时期。

刀客出身的杨虎城将军,他的一生和体育运动有着不解之缘。他不仅自己练功习武,还以武会友,以武育人,培养出大批有用的人才。

成立中秋会,练刀习武

杨虎城生长在陕西省蒲城县,地处渭北高原。渭北人民富有光荣的革命传统。杨虎城的父亲杨怀福,早年参加反清组织“哥老会”,被清政府以绞刑惨杀于西安。父亲被害,家计无着,杨虎城不得不到一家小饭铺当童工,生活的磨难使他暗暗立下誓愿:要报杀父之仇。生活的艰辛使他练就了粗壮有力的两臂,体力强过同龄人。1908年中秋节时,他联络了一伙穷苦弟兄成立了“中秋会”,拟定了一个简单的政治纲领:打富济贫,扶弱抑强,不辱妇女,同生共死。中秋会的成员常常晚上集中在一起习拳舞刀,切磋武艺。当时,蒲城一带习武成风,流行着“小红拳”、“炮锤”等拳种,他们互相学习,取长补短,因此大伙的武艺提高很快。杨虎城练武最刻苦,力气也大,为了练轻功,他为自已打了一对“铁瓦”,整天绑在两条小腿上。辛亥革命前夕,中秋会的小伙子们已发展到数百人,在周围很有一些影响。1911年10月10 日,武昌起义首战告捷,杨虎城便带着他的中秋会弟兄们参加了辛亥革命队伍,由于中秋会弟兄们身体强壮,又会武艺,多次打败清军,为辛亥革命屡建战功。

创建军校,加强体育训练

1924年,杨虎城退居陕北,尽管处境十分困难,他还在定边县安边镇成立了教导队,培养了一批骨干力量。教导队的生活非常严格,除了正式的军事训练外,还进行长跑、单杠、双杠、木马、跳高、跳远及球类活动,生活十分活跃。这年冬天,杨虎城从陕北进入渭北高原,把原来的教导队扩编成教导营。次年五月,他又仿孙中山创办黄浦军校的办法,聘请黄浦军校毕业生刘子潜等人,在耀县成立了“三民军官学校”,指派共产党员魏野畴担任学校的政治部主任。由于三民军官学校重视体育训练,学员体质好,战斗能力很强。

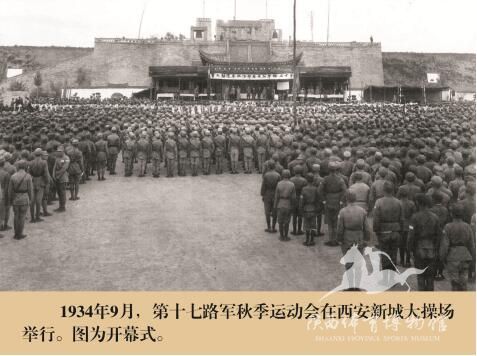

1933年,杨虎城决定在部队开展武术活动,聘请了著名拳师陶志录担任教导营的武术教官。时年32岁的陶志录练得一身过硬武功,他对陕西流行的地方拳很有研究,还酷爱足球运动。他任职后,每天早上和下午给教导营士兵进行武术基本功及劈刀训练。每隔一段时间,还要开展比赛,届时杨虎城亲到场地视察、指点。1934年9月,十七路军就在西安新城大操场举行了盛大的秋季运动会。陶志录还在部队里开展篮球、足球、田径及单杠、双杠、木马等体育活动,气氛非常活跃。

开办学校,注重体育

1933年5月,蒋介石下令撤去了杨虎城陕西省政府主席之职。一气之下,杨虎城决定在蒲城县创办“尧山中学”,实现他“教育救国”的心愿。1934年农历10月27日,尧山中学举行开学典礼,杨虎城从西安赶回蒲城参加大会,并亲手将书有“教育救国”四个大字的新匾赠给学校。为了培养大批身体强壮的抗日人才,杨虎城特别强调学校的体育工作,还给学生配发了枪支和服装,请来了军事教官张希钦,对学生进行了严格的训练。学校的篮球、排球、足球代表队常与附近的驻军进行比赛。每年校庆之日,学校要举行运动会,杨虎城特地从西安赶回来参观。1935年,学校运动会上一个学生长跑成绩非常突出,得到的奖品是一辆自行车,在蒲城县城里一时传为美谈。同时,杨虎城还把自己的正在西安二中上学的长子杨拯民转到尧中。他说:“我要办一个好的学校,我的儿子都不去,那怎么取信于人呢?”尧山中学不仅体育工作开展的好,而且里学术氛围十分自由,学生可以阅读进步书籍,可以谈论抗日问题,许多青年在学校里接受了进步思想,走上了革命道路。西安事变之后,尧山中学的学生成批到了陕北,勇敢地走上了抗日救国的战场,为国家民族做出了贡献。

杨虎城主陕期间更是重视陕西体育发展,健全体育组织机构、颁布组织规程,积极倡导开展运动会。1931年7月,西安举行省会中小学校联合运动会。1933年3月10日,陕西省颁布《陕西省教育厅体育委员会组织规程》(共11条)。17日,陕西省教育厅体育委员会正式成立。1931年10月,作为国民革命军17路军总指挥、省政府主席的杨虎城为第十五届华北运动会题词:“国威宜振,国耻难忘。强国强种,体育是倡。猗欢大会,西山之阳。俊彦千百,锵跻一场。精神焕发,志气刚强。比较技术,各尽所长。三育并重,进步无疆。锻炼普及,有勇知方。国基以固,国势以张。恢弘纪念,华北之光。”这段题词也集中体现了杨虎城将军的体育强国之思想。

撰稿人:宋若琳