陕西体育,源远流长。历史给陕西留下了丰富的历史文化遗存 陕西体育,源远流长。历史给陕西留下了丰富的历史文化遗存 ... ...

陕西是中华武术的重要发源地之一,十三朝古都长安自古就有“文武盛地”的美称,古老的拳种—红拳,作为优秀的民族文化就诞生在这片黄土地上,成为陕西武术的核心代表拳种,位列“国家级非物质文化遗产”。

图1 红拳位列国家级非物质文化遗产 (图片来源于网络)

红拳,起源于周秦、扬名于唐宋、盛行于明清,是中国汉族武学重要一脉。红拳,更是被喻为陕西地方拳,陕西境内习练红拳者众多。

红拳的雏形萌发于周秦。据文史记载:西周沣镐(陕西长安县沣河附近流域)盛行“武舞”“角力”。这就是红拳的雏形。秦时三辅(今陕西关中一带)盛行“手搏”“击剑”,长安附近尤甚,并以对练套路娱乐提高技艺(见《中国武术史》)。又据《史记.张仪传》记载:“秦人秦声,舞秦舞击缶弹筝,击膊拊髀”,说是秦王嬴政打完胜仗后的庆功宴上,武士“击膊拊髀”(跳拍打舞)以示庆贺,这与近代红拳演练套路中 “放炮”、“十大响”有着同样的表现形式,与民间流传的红拳谚语“击皮为鼓”也同出一辙。“击膊拊髀”体现秦人粗犷豪放,既练了“拍打之功”,又练了“撑斩之法”,红拳以“撑斩为母”, 撑斩是红拳拳法的精髓。红拳套路至今仍保留着周秦时代武舞形式。

汉代的“角抵”“手博”也非常兴盛。班超著:《汉书·武帝纪》记载:“(元丰)三年(公元前108年)春,做角抵戏,三百里皆来观”。元丰六年夏(长安),“京师民观角抵于上林平乐馆。”可见当时的场面空前隆重。红拳中常有“手”之称谓。汉代“手搏”中的“手”是技巧的含义,据《汉书·艺文志》收录《手博》六篇记载:“技巧者,习手足,便器械,积机关,以立攻守之胜者也”。《汉书艺文志》兵技巧十三家中有“手搏”六篇。手搏列入兵技巧,可知搏击之术,为军中所采用。

唐代盛行“角抵”“击剑”“手搏”。唐代武举的设立进一步刺激了长安城官宦子弟、游侠习武热情,习拳、舞剑、扎枪、跑马、射箭成为长安少年生活的主要内容,各地的武士汇集长安,又一次使红拳得到广泛交流和提高。唐代著名诗人王维所写的七绝组诗《少年行》:“新丰美酒斗千斤,咸阳游侠多少年,相逢意气为君饮,系马高楼垂柳边。”充分体现了当时长安习武之风。

红拳文化包含着周秦汉唐的文化元素与武学内容。关中红拳至今保留着汉唐“手搏”中“手”的称谓,如红拳中的“排子手”、“串子手”。“手”在红拳的传承中保留了汉唐“手搏”原有的含义,完整的流传至今,红拳手法技艺内容被称为中国武术的活化石。

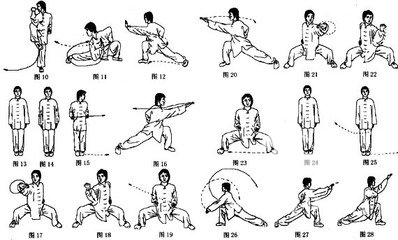

明代,戚继光把红拳的技法作为训练士兵的必修科目,在其所著《纪效新书·拳经捷要篇》收录了“太祖红拳三十二势”,中间多有所载,如“鬼蹴脚”势中“补前扫转上红拳”;“雀地龙下盘脚法,前揭起后进红拳”等。戚继光在所著《纪效新书》中首次提出了“红拳”拳名,并以多种红拳拳法、拳势、拳诀等以及图文并茂的形式记载于史料之中,可见红拳在当时的影响之深。这为后来陕西红拳的传承与发展奠定了一定的理论基础。

“红拳”一词还有一说:即宋末、明、清时期,关中拳在陕西特别兴旺,民间练者众多,有些人练得出众,用陕西方言讲就是“耍红了”,久而久之,便将地方拳称之为“红拳”,有取普遍、兴盛、吉祥、鲜艳之意。因其流传于潼关以西,又称“西家拳”。明代《续文献通考》载十一家拳名,其中“西家”即指红拳。

图2 红拳招式(图片来源于网络)

清代《清稗类钞》载有大小红拳、关西拳;民间广为流传着“东枪西棍关中拳”,及“东查,西红”的美誉。明清两代,活跃于全国的晋商对红拳的传播起到积极作用。据当代《中国武术史》记载:“山东冠县人张洛焦述其传承云,其叔张普光学自山西平遥人师来明,师氏于乾隆二十八年(1763年)在陕西周至拜宝鸡人张阳真为师,学得红拳两套,这与红拳出自西北吻合”。清代,红拳在关中十分盛行,乾隆年间千邑宋朝佐、凤翔史宝龙、耀州郭崇志、宝鸡张阳真皆是当时的红拳名家。道、咸年间,红拳发展到一个鼎盛时期,代表人物有:三原“鹞子高三”、临潼“黒虎邢三”、潼关“饿虎苏三”和“通臂李四”,他们集各家拳术之长,对红拳进行了规范和整理,其代表拳路为《四究拳》,突出技击,广为流传至今,奠定了今天红拳的运动体系和打手体系。

历经千百年沧桑演绎,三秦红拳享誉武林。在红拳传人的共同努力下,三秦红拳在交流中不断丰富和完善,发扬光大。它所孕育的哲理性、技击性、健身性、娱乐性,已深深地寓于文化之中,在中华武术中独树一帜,以其阳刚猛烈、大道忠义、正直洒脱、大方入世的精神底蕴特征成为三秦武文化的精髓。

撰稿人:邓李娜